주메뉴

도서

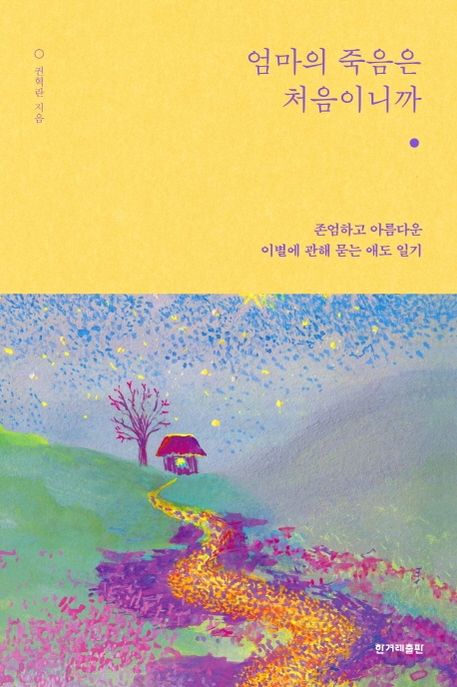

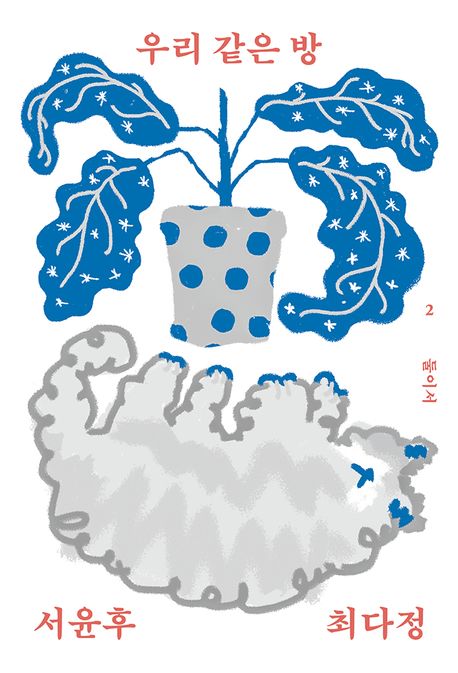

우리 같은 방/ 지은이: 서윤후, 최다정

| 발행사항 | 파주: 열린책들, 2025 |

|---|---|

| 형태사항 | 206 p.; 19 cm |

| 총서사항 | 둘이서; 2 |

| 표준부호 | ISBN: 9788932925172 04810: \16000, ISBN: 9788932924946(세트) |

| 분류기호 | 한국십진분류법: 814.7 |

| 마크보기 | MARC |

각자의 방에서 방에 관한 얘기를 쓰고 나누다

열린책들은 두 사람이 함께 쓰는 새로운 에세이 시리즈 〈둘이서〉의 두 번째 책을 출간한다. 시인 서윤후와 한문학자 최다정이 함께 글을 쓴 『우리 같은 방』은 〈방〉을 주제로 그동안 두 사람이 지내 온 모든 방뿐 아니라 지금 살고 있는 공간을 다시 한번 찬찬히 둘러보는 책이다. 처음 〈둘이서〉를 제안받았을 때, 최다정은 서윤후를 자연스럽게 떠올렸다. 서윤후는 최다정의 책을 다듬어 세상에 내놓은 편집자이자 최다정이 예전부터 좋아하던 작가였다. 두 사람은 두 권의 산문집을 함께 만들면서 서로 어떤 사람인지 알게 되었고, 이 사람과 글을 나누고, 함께 읽고, 나란히 이름을 적는다면 솔직하고 꾸밈없이 글을 쓸 거로 생각했다. 그 덕분에 『우리 같은 방』은 밀도 높은 산문집이 되었다. 동갑내기 친구로서, 글을 쓰는 동료 작가로서, 그리고 자신만의 방을 가진 이웃으로서 두 사람은 〈방〉에 관한 이야기를 사계절이 넘는 시간 동안 공들여 써냈다. 〈방〉이라는 큰 틀 안에서 각자 자유롭게 자신의 산문을 담고, 마치 거실에서 만나듯 서로에게 〈방과 방 사이의 글〉을 쓰거나, 같은 제목 아래 서로 다른 이야기를 풀어내기도 한다. 때로 서로의 글을 살펴봤지만 각자의 글에 개입하지는 않았다. 그래서 이 책은 여러 번 읽을 수 있는데, 우선 두 사람이 쓴 글을 교차하여 읽는 듀엣 작품집으로, 그다음에는 방 안에서도 방을 만들어 옛 현인들이 남긴 한자를 새로 해석하고 사유하는 최다정의 운치 있는 수필로, 마지막에는 서윤후가 들려주는 삶에 관한 담백한 에세이로 모두 세 번의 색다른 경험을 하게 된다.

살아온 시절의 우리를 닮은 그 많은 방에 대하여

〈우리 같은 방〉의 방문을 먼저 여는 사람은 최다정이다. 단 하루를 묵었든 몇 년을 살았든, 지금까지 머물렀던 각양각색의 방들은 모두 그에게 문장으로 각인되어 그의 삶 서사에 일부분 기여했다. 최다정은 여행하는 동안 머무르는 낯선 호텔 방에서도 혹은 공부를 위해 잠시 빌린 작은 방에서도 자신이 현재 살고 있는 방처럼 방 안에 온기를 불어 준다. 그리고 그 방의 책상 앞에 앉아서 방과 관련한 것들을 사유한다. 의자, 화분, 창문, 하다못해 누군가에게 보내지 못한 엽서마저 떠올리고 인간관계에 대해, 자신의 미덥지 못한 부분에 대해 솔직하게 털어놓는다. 그 글은 읽는 사람에게도 깊게 와닿기에 우리는 각자 과거의 어느 방으로 소환되기도 한다. 말도 안 되게 작던 고시원 방 한편, 바로 옆에 누가 사는지도 모르는 도시에서의 쓸쓸한 방이 떠오르면서 우리 역시 언젠가의 방을 잘 떠나왔음을, 그 방문을 열고 잘 닫고 왔음을 깨닫게 된다.

한편 서윤후의 〈방〉은 목적 없이 자유롭다. 그는 방문을 꼭 열어 둬야 하는 고양이 희동이를 바라보면서도 훌쩍 오래전 어느 방으로 넘어간다. 체리색 화장대가 있는 엄마의 방으로, 친구가 편의점 커피를 꼭 두 개 사 들고 놀러 오던 옥탑의 방으로, 통돌이 세탁기 옆에서 시를 쓰는 어느 수강생의 공간으로, 그리고 오래도록 글을 올리는 자신의 블로그 방으로. 우리는 작가와 같이 이동하며 그 공간에서 일어난 일뿐 아니라 살아온 이야기도 알게 된다. 그런데 그게 꼭 내 이야기처럼 눈물이 나고 웃음이 난다. 최다정이 열어 둔 방 안에서 두 사람이 차를 마시고 고양이를 사랑하고 하루하루를 살아냈다면 이제 그 방문을 서윤후가 살며시 닫고 나온다. 그들이 방문을 열고 뚜벅뚜벅 걸어와 자신들이 가장 좋아하는 이야기를 들려주므로, 이 책을 읽는 우리도 이다음 찾아갈 방에서 자신만의 이야기를 누군가에게 들려줄 거라고 믿는다.

소장정보

| 대출상태 | 청구기호 | 등록번호 | 반납예정일 | 자료실 | 선택 |

|---|

- 도서예약 : 대출중인 도서에 한하여 예약하는 서비스

- 상호대차 : 성북구 내 다른 도서관소장 자료를 이용할 수 있도록 해주는 서비스

- 무인예약 : 지하철 등에서 도서관의 자료를 이용할 수 있는 서비스

- 무인예약 신청자료는 예약, 상호대차, 무인예약 신청이 불가합니다.

- 고려대역, 석계역의 경우 A4사이즈를 초과하는 너비의 단행본, 그림책, 특별판형본등의 도서는 투입이 불가하오니 대출 및 반납에 참고하여 주시기 바랍니다.