주메뉴

도서

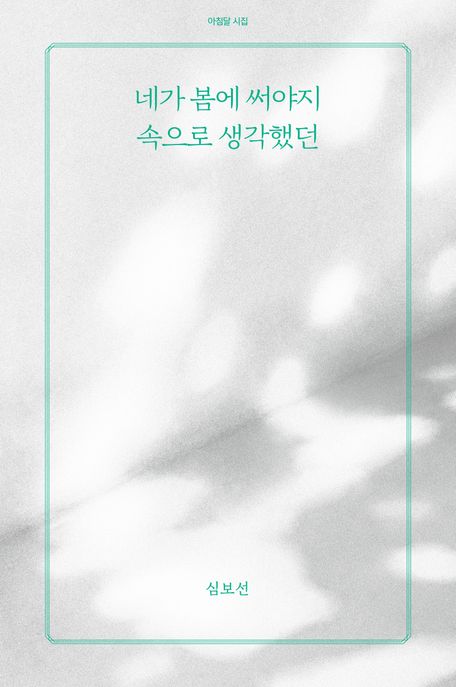

네가 봄에 써야지 속으로 생각했던 / 심보선 지음

| 발행사항 | 서울 : 아침달, 2025 |

|---|---|

| 형태사항 | 144 p. ; 19 cm |

| 총서사항 | 아침달 시집 ; 50 |

| 표준부호 | ISBN: 9791194324997 03810 : \12000 |

| 분류기호 | 한국십진분류법: 811.7 |

| 마크보기 | MARC |

슬픔과 고통을 기꺼이 끌어안으며 아직 발견되지 않은 희망을 노래해 온 시인 심보선의 네 번째 시집 『네가 봄에 써야지 속으로 생각했던』이 아침달 시집 50번으로 출간되었다. 한국 문학의 새로운 지형도를 그리며 걸어온 아침달 시집의 유의미한 순서로 8년 만에 신작을 펴내는 시인 심보선의 새 시집을 소개한다.

시인은 그동안 세 권의 시집을 통해 삶에 드리워 있는 고통과 어둠을 정면으로 응시하면서도 슬픔과 아픔을 유예시키지 않았다. 시인은 그 안에서 새롭고 낯선 희망으로 길어 올리며 시 독자들에게 깊이 각인된 이름이기도 하다. 긴 공백 끝에 펴내는 이번 시집에는 세상의 암울한 소용돌이를 견뎌낸 안간힘, 사랑과 이별이 혼재된 언어, 그을리면서도 살아남은 예술을 끝끝내 증언하는 시인이 서 있다. 심보선식 희망은 “애썼어요/ 나 자신에게/ 존댓말로 혼잣말을 하는”일처럼 평범하지만 낯선 감각으로 다가오는 실체로부터 출발한다. 가벼운 말로 위로하거나 기약 없는 약속으로 진실을 헷갈리게 하지 않는다. 증언의 언어들로 진실을 나타나게 만든다.

발문을 쓴 시인 이제니는 시인의 시에 대해 “언제나 인간의 내면과 사회적 시간 사이에서 사적인 슬픔과 공적인 울음을 고유한 진폭으로 그려내 왔다”라고 이야기하며 시인이 이야기한 ‘그을린 예술’의 자리를 다시 한번 강조한다. “ ‘그을린 예술’이란 삶의 비참 속에서도 행복의 빛을 찾고자 하는 꿈으로서의 예술이”라는 점에서 이번 시집은 그을림의 흔적을 더듬어 끝끝내 살아남는 일로 펼쳐진다. 내란의 소용돌이 속에서, 재회할 수 없는 이별의 앞에서, 시인은 살아남은 이들의 목소리를 대신하며 세상과 존재의 균열 사이에서 ‘그리고’라는 접속사가 된다. 시인이 세상의 어둠을 돌파하며 시대의 언어로 퇴적되어 드러낸 빛을 이제 읽어볼 차례이다.

소장정보

| 대출상태 | 청구기호 | 등록번호 | 반납예정일 | 자료실 | 선택 |

|---|

- 도서예약 : 대출중인 도서에 한하여 예약하는 서비스

- 상호대차 : 성북구 내 다른 도서관소장 자료를 이용할 수 있도록 해주는 서비스

- 무인예약 : 지하철 등에서 도서관의 자료를 이용할 수 있는 서비스

- 무인예약 신청자료는 예약, 상호대차, 무인예약 신청이 불가합니다.

- 고려대역, 석계역의 경우 A4사이즈를 초과하는 너비의 단행본, 그림책, 특별판형본등의 도서는 투입이 불가하오니 대출 및 반납에 참고하여 주시기 바랍니다.