주메뉴

도서

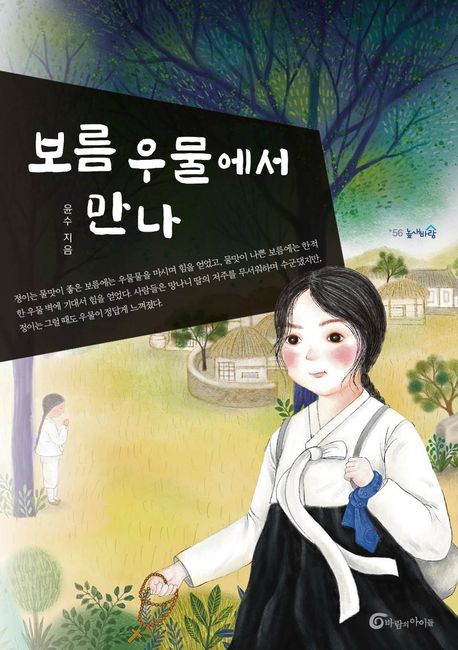

보름 우물에서 만나/ 윤수 지음

| 발행사항 | 서울: 바람의아이들, 2025 |

|---|---|

| 형태사항 | 248 p.: 삽화; 21 cm |

| 총서사항 | 높새바람; 56 |

| 표준부호 | ISBN: 9791162102503 74800: \16800, ISBN: 9788990878007(세트) |

| 분류기호 | 한국십진분류법: 813.8 |

| 마크보기 | MARC |

차디찬 우물가에 버려진 아이 정이

비단 댕기 반쪽을 들고 비밀을 찾아 떠나다

공식적으로 한국 천주교 교회가 세워진 때는 1784년(정조8년)이지만 실제 역사는 더 이전으로 거슬러올라간다. 17세기 중국 사절단으로 파견되었던 지식인들이 서학을 접하고 하나의 학문으로써 관심을 가지면서부터이다. 천주교 서적을 읽던 선비들은 ‘하느님 인간의 평등 사상’에 매료되어 공부하고 토론하는 가운데 점차 신앙을 갖게 되었는데, 한국의 천주교는 선교사들에 의해 전파된 것이 아니라 자생적 신앙이었다는 점에서 매우 특별하다. 문제는 성리학 기반의 조선 왕조에서 외래 종교가 인정받기 어려웠다는 점이다. 더욱이 천주교에 대해 어느 정도 관용을 베풀던 정조가 갑작스럽게 사망하면서 상황이 더 나빠졌으니, 순조의 수렴청정에 나선 정순왕후와 노론 세력에 의해 대대적인 박해가 시작되었다. 윤수의 역사동화 『보름 우물에서 만나』는 천주교에 대한 박해가 본격화된 시기, 그중에서도 1801년 ‘신유박해’를 배경으로 하고 있다.

『보름 우물에서 만나』의 주인공 정이는 갓난아기였을 때 부모를 잃고 최씨 부부 집에 의탁하여 매일매일 구박을 받으며 부엌데기로 살아간다. 동갑내기 정우가 슬쩍슬쩍 마음을 써 주지만 천애고아의 신세가 달라질 리 없다. 정이가 유일하게 위로를 받는 곳은 자신이 버려진 장소, ‘보름 우물’이다. 망나니 딸의 저주에 걸려 한 달에 보름만 물을 마실 수 있다는 보름 우물. 정이는 보름 우물에 물을 길러 오가고, 사람들의 이야기를 귀동냥하고, 슬프고 외로울 때면 우물벽에 기대어 마음을 다스린다. 그러던 어느 날, 최씨 가족이 고향으로 돌아가면서 열두 살 정이는 그야말로 혈혈단신 외톨이가 되고 만다. 이제 정이는 정우가 남긴 편지와 길게 찢겨 있는 푸른 비단 댕기 하나를 들고 홀로 살아가야 한다.

버려진 아기의 품에 있었다는 비단 댕기는 정이가 누구이고 어디에서 왔으며, 왜 버려졌는지 알려줄 수 있을까? 글을 몰라 읽지 못하는 편지에는 어떤 사연이 담겨 있을까? 이야기는 정이가 푸른 댕기와 정우의 편지에 담긴 비밀을 찾는 과정을 차근차근 따라간다. 어린 정이는 자신의 뿌리를 찾아야 하는 동시에 매일매일 먹고 자는 일을 해결해야 한다. 그래서 조선 시대 보육시설인 ‘유집소’, 거지 아이들이 모여 사는 움막집, 북촌 양반 집의 행랑채 등을 옮겨 다니며 돌봐주는 이 하나 없는 세상에서 스스로의 힘으로 살 길을 찾아간다. 그리고 마침내 부모가 누구이고 자신이 어떤 이유로 버려졌는지 알게 되는 정이. 이제 정이는 온전한 해피엔딩을 맞이할 수 있을까?

소장정보

| 대출상태 | 청구기호 | 등록번호 | 반납예정일 | 자료실 | 선택 |

|---|

- 도서예약 : 대출중인 도서에 한하여 예약하는 서비스

- 상호대차 : 성북구 내 다른 도서관소장 자료를 이용할 수 있도록 해주는 서비스

- 무인예약 : 지하철 등에서 도서관의 자료를 이용할 수 있는 서비스

- 무인예약 신청자료는 예약, 상호대차, 무인예약 신청이 불가합니다.

- 고려대역, 석계역의 경우 A4사이즈를 초과하는 너비의 단행본, 그림책, 특별판형본등의 도서는 투입이 불가하오니 대출 및 반납에 참고하여 주시기 바랍니다.

연령별 대출선호도 정보

태그 클라우드

- 이 책과 같은 저자(동명)의 책